- ホーム>ブログ

お願い行脚の一日

今日は鳥羽に行ってきた。

朝から鳥羽市の企業さんへ、この9月に開催するフォーラムの協賛をお願いしに行ってきた。同時に鳥羽市役所を訪問し、市長さんのフォーラムへのご出席依頼を行ってきた。

徐々に、フォーラムの外枠が形作られてきたが、それと同時に大きな責任が膨らんでいくような気持になった。

来月は、講演をお願いした講師の先生方とのすり合わせもかねて上京する予定である。

何にしろ、学びの場を創造するには、本当に多くの努力を必要とする。準備の量と質によって出来上がりが変わってくる。これは、何をするにも同様。準備に手抜きがあれば、その分の評価が結果として現われる。どれほど熟練したものが、慣れ親しんだ内容を講義するとしても、慣れに甘んじると必ず失敗する。

僕自身もまた7月下旬に、認知症介護における人権と接遇について研修を行うこととなった。あと2か月しか準備期間がない。非常に厳しい時間の猶予しか与えられていないが、これから、しばらくは研修内容について準備していかなければ・・・と考えている。

何も知らない社会人たち。

介護の業界に限らず、今の成人と言われる人たちの知識の泉に変化が見える。

介護の業界に限らず、今の成人と言われる人たちの知識の泉に変化が見える。

それなりに高学歴、知識豊富、しかし、一般的な生きる術ってのにとんと疎い。

新しい技術革新でいろいろと便利なツールが普及し、ハイテクニック機材など、私たちのようなアナログ人間からすれば、とてつもなく使いこなすに困難なものに対して優れた能力を有している。

しかし、掃除の仕方を知らない。洗濯機の使い方がわからない。濡れタオルを絞れない等。掃除の仕方と言えば、掃除機のスイッチを入れるだけの知識。ヘッドをどのように動かして効率よくゴミを吸引させるかが分からない。洗濯機は、洗剤をどれだけ、何処に入れて、洗えるものの区別を行い、適切な方法で洗濯機を回せない。

濡れ雑巾をしっかりと両手で絞れないから、雑巾がけは床全体に水を塗布する状態。おまけにシッカリ絞り切れていない雑巾を干し、おまけに雑巾は四隅をしっかりと引っ張り、表面のしわを取って干すことができない。だから、いつも洗濯物が乾いている姿は乾燥させた昆布のような状態。

社会人として、どうしてもアナログ的作業が今なお求められること自体が、彼らにとっては理解できないのかもおしれないが、生きていくうえですべてをハイテク機能に頼って生きていくことはできない。

子供のころから、何もお手伝いを体験させずに、勉強一途で育て上げられた子供たちは、そのまま勉強以外の何もできない成人を作り上げてしまったようだ。

このような世代に介護の基本を教えることは難しい。

まずは、一人で生きる術を教えないと。

自分が組んだ勤務表なのに・・・

勤務表は僕が組んでいる。にも拘わらず自分自身の休日を間違える。

休みの日を忘れ、出勤してしまう。要するにケアレスミスである。こんな施設長が職員のケアレス・ミスを云々出来るのか・・・?!と叱られそう。元々、しっかりと仕事しない者だから、出勤してようがしてまいが関係ないのかもしれない。

それ程、重要視されてない。そんな存在の自分ではあるわけで、特段、普通のように職員には見られているようである。さて、この状況が、何処で発覚するかと言うと、昼食の時に真実は判明する。・・・・・僕の分の昼食がない! それでようやく事態を呑み込めるという不甲斐なさ。まあ、僕の場合、休日出勤も残業も関係ない立場だから。

先日、とある場所で雑談をしている中で、経営トップってのは孤独なんですよ!という話が出ていた。僕は、自分で言うのもなんだが、決して孤独ではない。周りの職員たちとは、よく会話するしフランクな意見交換も行えている。今度は、希望者をつのり御在所岳の登山に挑戦する。とても良好な関係を維持している・・・つもりだが・・・まだまだ欲を言えばきりがない程、僕の中での職員との関係性の改善事項は山積みである。

管理者の役割、経営者の役割ってのは、現場を管理することではないと考えている。ここで言う「管理」とは、全てにおいてトップダウンで、物事を決定し、指示、指導し、采配をふるという意味ではない。管理者とは、現場で行われているサービスの質を確認し、不足する部分について共に考え、成長を促す役割を行い、職員には決定できない点を決定し、事業の運営を継続する。それだけの役割である。

職員の人材育成、銀行や行政との折衝、コンプライアンスの順守に躍起になり、走り回ることを管理者が担ってしまうことは、管理者の能力不足と言われても仕方ないのではないかと思っている。

僕自身、それ程自慢できる人格の持ち主でもなんでもない。いたって普通のオッサンである。車を運転しながら鼻毛を抜いている自分がいたり、食後のお茶でウガウガと口を漱いでしまったり、爪楊枝を使ってシーハーしてみたり・・・と、本当に一般のクソおやじと同じレベルのオッサンである。しかし、それだからこそ、僕はうちの職員さんとは、普通のお付き合いをしたいと願っている。彼女たちのお仕事の成長だけを目的に、いろいろな角度からアドバイスする。それだけが、僕のお仕事だと思っている。

認知症となった僕・・・

認知症となった僕は、毎日、毎日、一人で空想の世界にはまっている。今の年号も分からない。今が何月で、何か行動を起こしたいのだけど何をやればよいかわからない。いろいろと思いつくことは多い。あれやこれや、やらなくてはいけない事ばかりの毎日であるが、されとて何処に何があるのかを忘れてしまった。いや、忘れてしまったと言うより、何か全てが暗幕の中に潜んでいるような、思い出すにも思い出せない、とても気持ち悪い状態が続いている。

認知症となった僕は、毎日、毎日、一人で空想の世界にはまっている。今の年号も分からない。今が何月で、何か行動を起こしたいのだけど何をやればよいかわからない。いろいろと思いつくことは多い。あれやこれや、やらなくてはいけない事ばかりの毎日であるが、されとて何処に何があるのかを忘れてしまった。いや、忘れてしまったと言うより、何か全てが暗幕の中に潜んでいるような、思い出すにも思い出せない、とても気持ち悪い状態が続いている。

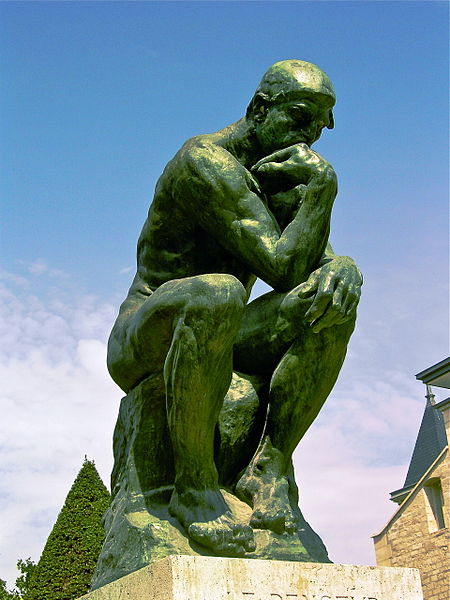

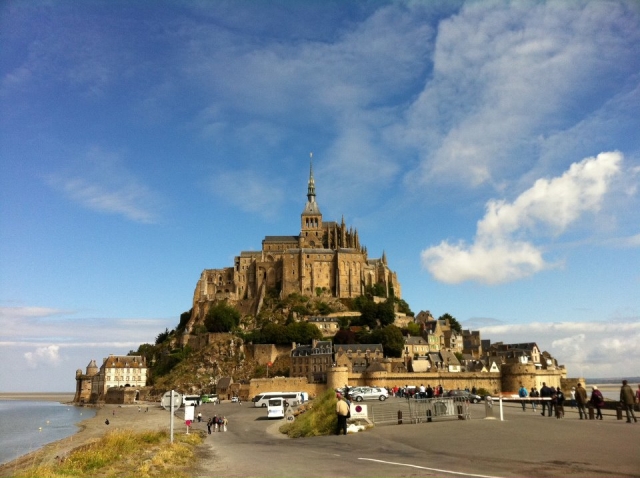

いつだったか忘れたが、この写真は見たことがある。映像を断片的には思い出すことはできるが、いったい何の映像だったのかが分からない。テレビの画面から流れる音楽も妙に懐かしい。この音楽を耳にすると、ある人を思い出す。とてもまったりとした柔らかい優しさに包まれた感覚だけがよみがえってくる。しかし、それが、どこの誰だったか、人間だったのか、動物だったのかは特定できない。しかし、感触として心落ち着くものはある。

いつだったか忘れたが、この写真は見たことがある。映像を断片的には思い出すことはできるが、いったい何の映像だったのかが分からない。テレビの画面から流れる音楽も妙に懐かしい。この音楽を耳にすると、ある人を思い出す。とてもまったりとした柔らかい優しさに包まれた感覚だけがよみがえってくる。しかし、それが、どこの誰だったか、人間だったのか、動物だったのかは特定できない。しかし、感触として心落ち着くものはある。

そう言えば、時折、遠くの方から聞こえてくる車の音には聞き覚えがある。昔、今聞こえてくるような音の数倍も大きな騒音の中で仕事をしていた記憶がある。何をやっていたのかは忘れた。しかし、あの音を聞くたびに胸が躍る。遠くから聞こえてくるエンジン音、とても甲高い高音の音。遠くに響き渡る音を確かめたくって、部屋の窓を開けてみたい。でも、部屋の窓は自分では開けることができない。開けようにも、窓の鍵は手の届かない場所にある。

窓に耳を押し当て、一生懸命に音を聞こうとすればするほど、イライラしてきた。なんで、この窓は開けられないのだろう?なんで、自分はこの部屋から出れないのだろう?

俺は日本語だけでなく英語も話せる。アメリカにも多くの友人がいる。ニューヨークにも何度も行ったことがある。テロ事件で破壊された貿易センタービルの最上階の展望台からマンハッタンも見た。あの場所に立って、世界の広さを感じたことは思い出す。そんな俺様を、この周りの連中は分かろうともしない。何を言っても取り合ってくれない。はいはい!そうですね!と返ってくる言葉は、いつも同じである。こんな毎日、やることといえば、三食毎に薬を飲まされ、いつも突然に病院に行く!と告げられ、訳も分からず無抵抗な俺様を連れていく。

毎日が同じことの繰り返し。家族はいない。俺は一人ぼっちだ!

僕が認知症になったら・・・Ⅱ

僕の人生の一番最初の思い出。それが、子供のころの自分である。白黒のテレビ放送が始まったころに小学生を迎えている。この時代を経験するという意味は、今、私たちが接している高齢者の時代とは、全く違う時代背景を持ったものと言う意味になる。

次に僕の人生の中で一番華やいでいたころ。それは20代の青春時代。毎日が楽しかった。その楽しい毎日とて、今、振り返るから楽しく感じられるだけで、その当時は、それなりに悩み、苦しみ、悲しんだ時期でもあった。海外生活を送る中で、遠く離れた場所で孤軍奮闘していたことは、人に話してもわかってもらえない苦労もあった。

サンフランシスコの曲がりくねった坂道。ロンバート・ストリート

サンフランシスコの曲がりくねった坂道。ロンバート・ストリート

そして、そのような特殊な環境が今の僕のバックボーンとなっている点。自分自身を形成した時代でもあり、そこの時代の影響がマイナス方向に自分を形成した可能性も含んでいる。

この時代以降、僕の中に残っているものは、現実との戦いばかりで、それ程強烈に思い起こされる部分は少ない。

さて、そんな僕が認知症となってしまった場合、いったいどんな奇怪な行動に出るのだろう?ひょっとすると、いつまでも青春を声高に叫び続けながら、自由を愛するボケ爺さんとなるのかもしれない。そして、その時の体調、薬、障害の度合いによって表出する状況は変わることは、大半の介護職なら理解している。しかし、そこにもう一つの要因として、その時の介護者の態度、接遇によって反応するBPSDもあるのかもしれない。

僕たちは、認知症の爺さん、ばあさんの生活歴、病歴、性格、環境を考慮しながら認知症の人の世界を理解しようと努めている。しかし、結構, 見落としがちな点として、我々の接遇によって出現する症状もあるということ。

私たちの業務は、本当に難しい専門性が求められている業界である。学校で学んできた理念だけでなく、そこに生きた人がいる限り、マニュアルで介護を実践する困難と、不都合を感じてもらえなければ、介護の専門職としての成長は見込めない。